都江堰水利工程

基地简介

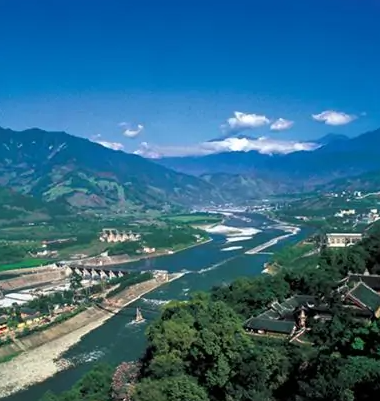

公元前256年,战国时期秦国蜀郡太守李冰率众修建的都江堰水利工程,位于四川 成都平原西部都江堰市西侧的岷江上,距成都56公里。该大型水利工程现存至今依旧在灌溉田畴,是造福人民的伟大水利工程。其以年代久、无坝引水为特征,是世界水利文化的鼻祖。这项工程主要由鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶口进水口三大部分和百丈堤、人字堤等附属工程构成,科学地解决了江水自动分流(鱼嘴分水堤四六分水)、自动排沙(鱼嘴分水堤二八分沙)、控制进水流量(宝瓶口与飞沙堰)等问题,消除了水患。1998年灌溉面积达到66.87万公顷,灌溉区域已达40余县。

人们为了纪念李冰父子,建了一座李冰父子庙,称为二王庙。

历史由来

秦蜀郡太守李冰建堰初期,都江堰名称叫“湔堋”,这是因为都江堰旁的玉垒山,秦汉以前叫“湔山”,而那时都江堰周围的主要居住民族是氐羌人,他们把堰叫做“堋”,所以都江堰就叫“湔堋”。三国蜀汉时期,都江堰地区设置都安县,因县得名,都江堰称“都安堰”。同时,又叫“金堤”,这是突出鱼嘴分水堤的作用,用堤代堰作名称。唐代,都江堰改称为“楗尾堰”。因为当时用以筑堤的材料和办法,主要是“破竹为笼,圆径三尺,以石实中,累而壅水”,即用竹笼装石,称为“楗尾”。

直到宋代,在宋史中,才第一次提到都江堰:“永康军岁治都江堰,笼石蛇决江遏水,以灌数郡田。” 关于都江这一名称的来源,《蜀水考》说:“府河,一名成都江,有二源,即郫江,流江也。”流江是检江的另一种称呼,成都平原上的府河即郫江,南河即检江,它们的上游,就是都江堰内江分流的柏条河和走马河。《括地志》说:“都江即成都江”。

从宋代开始,把整个都江堰水利系统的工程概括起来,叫都江堰,才较为准确地代表了整个水利工程系统,一直沿用至今。 [2] 公元前256年秦昭襄王在位期间,蜀郡郡守李冰率领蜀地各族人民创建了都江堰这项千古不朽的水利工程。都江堰水利工程充分利用当地西北高、东南低的地理条件,根据江河出山口处特殊的地形、水脉、水势,乘势利导,无坝引水,自流灌溉,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流相互依存,共为体系,保证了防洪、灌溉、水运和社会用水综合效益的充分发挥。最伟大之处是建堰两千多年来经久不衰,都江堰工程至今犹存。

随着科学技术的发展和灌区范围的扩大,从1936年开始,逐步改用混凝土浆砌卵石技术对渠首工程进行维修、加固,增加了部分水利设施,古堰的工程布局和深淘滩、低作堰,“乘势利导、因时制宜”,“遇湾截角、逢正抽心”等治水方略没有改变,都江堰以其“历史跨度大、工程规模大、科技含量大、灌区范围大、社会经济效益大”的特点享誉中外、名播遐方,在政治上、经济上、文化上,都有着极其重要的地位和作用。都江堰水利工程成为世界佳水资源利用的典范。

战役背景

1934年末,在中央苏区第五次反“围剿”失败,开始了举世闻名的二万五千里长征之后,蒋介石亲自部署了针对红四方面军的“川陕会剿”计划,妄图将红四方面军扼杀在嘉陵江东岸。1935年1月22日,中央电令红四方面军挥师西进,策应北上。红四方面军在“强渡嘉陵江,迎接党中央”口号的激励下,迅速完成了渡江准备。但敌人为阻止我军西渡,以五十三个团的兵力布防于北起广元朝天驿,南至南部新政坝,约六百里长的嘉陵江西岸广大地区,纵深直至涪江沿岸。江上船只,全被敌人掠往西岸,并在沿江重要滩头修筑碉堡,布置障碍,妄图把我军堵在江东,包围消灭。红军克服重重困难,依靠苏区群众,在短短一个月之内,赶造出 75只渡江用船。同时还在苍溪王渡镇东河里完成了划船、泅水等渡江作战训练。

开始战斗

1935年3月28日,徐向前、王树声、王维舟等亲临前线,设渡江指挥所于塔子山后的谭家大院。晚九时许,指挥部发出“急袭渡江”的战斗命令,渡江突击队秘密将几十只木船从塔子山后经火头垭(今“红号垭”)抬到江边,轻轻推入江中。借夜幕和江水声掩护,偷袭成功,直到突击队连续摸掉三道岗哨,进至敌人营部时,守兵发觉并进行抵抗,袭击立即变为强渡。我军塔子山上二十门迫击炮和几十挺机枪一齐怒吼,在强大的火力掩护下,突击部队舍生忘死,向西岸敌人阵地冲去。当晚,连克赵家山、杨家坝(敌旅部)据点。3月29日拂晓,红军陆续渡江,扩大战果,兵分两路,向敌师部据守地东岳庙(今东青场)进击。

与此同时,红三十一军一部在鸳溪口强渡成功,从右侧向北进击;红九军主力在苍、阆交界处的涧溪口强渡成功,沿八庙、盘龙、东岳庙向剑阁方向进击。到1938年3月29日中午,红四方面军大部队架浮桥过江,迅速向敌阵地两冀席卷。至此,国民党军阀惨淡经营三个多月的六百里江防,一夜之间被我英勇的红军彻底冲垮!

战役成果

红军渡江后,兵分两路,一路由阆中直逼南部,一路由徐向前亲自率领直逼剑阁、广元、昭化、剑门关,红军连战连捷,势如破竹,一天就向纵深挺进七十里。自1935年3 月28日至4月21日24天时间里,红四方面军自苍溪塔子山下胜利强渡嘉陵江,连克阆中、南部、昭化、剑阁、梓橦、青川、平武、彰明、北川等9座城镇,歼敌12个团、1万多人,占领了嘉陵江至涪江之间二、三百平方公里的区域。

战役评价

强渡嘉陵江战役,是红军史上对敌正面作战投入兵力最多,历时最长,规模最大的一次大江大河作战。它的胜利,使红四方面军士气空前高涨,国民党军阀心惊胆战,实现了“强渡嘉陵江,迎接党中央”的目标,为中央红军入川创造了极为有利的条件。从此,威震敌胆的红四方面军撤离川陕革命根据地,正式挥师西进,开始了艰苦卓越的万里长征。红军渡因此成为了红四方面军长征的出发地。

改名红军渡

建国后,苍溪人民为缅怀红军将士英雄业绩,将塔山湾渡口改名为“红军渡”。1980年7月7日四川省人民政府公布“红军渡”为省级文物保护单位。1984 年10月,苍溪县党政负责同志和各界人士提议敬请徐向前元帅为“红军渡”题字,重竖丰碑,启昭后人。八十三岁高龄的徐帅饱含深情,亲书“红军渡”大字。 1993年为纪念中国工农红军第四方面军进入苍溪60周年,苍溪县举行了声势浩大的“纪红”活动,投资370多万元修建了川陕西革命根据地红军石刻标语碑廊、陈列馆、英名堂、革命烈士纪念碑等建筑。1987年,红军渡标志铜质塑群像由省人民政府拨款建成。2001年“红军渡”被中宣部命名为“全国爱国主义教育示范基地”。2004年红军渡风景区被列入全国100个红色旅游经典景区名录。